Die Geschichte der Schweiz im Sinne eines souveränen Staates begann mit der Annahme der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahr 1848. Vorläufer waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte Alte Eidgenossenschaft, die zwischen 1798 und 1803 bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische Republik sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte «Schweizerische Eidgenossenschaft». Die eidgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen Frieden die Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich (Deutscher Nation). Diese Souveränität wurde 1815 am Wiener Kongress erneut bestätigt, der bis auf geringe Abweichungen die heutigen Grenzen der Schweiz anerkannte.

Als Grundlinien der Schweizer Geschichte werden vielfach der ausgeprägte Föderalismus, das Demokratieverständnis und seit dem 16. Jahrhundert die Neutralität sowie die Vernetzung als Finanzplatz betrachtet, hinzu kommt die Idee der Alpenfestung. Hierum sind zahlreiche politische Mythen entstanden, die bis in die Gegenwart die Mentalität der Schweizer überaus stark beeinflussen.

Während im Mittelmeerraum die ältesten menschlichen Spuren bis zu 1,4 Millionen Jahre zurückreichen, ist das älteste Werkzeug, das in er Schweiz entdeckt wurde, höchstens 400.000 Jahre alt. Solche Faustkeile hinterließen auch die vor grob gesagt 100.000 Jahren auf Schweizer Gebiet erscheinenden Neandertaler. Doch die meisten Fundstätten stammen aus den vielleicht 10.000 Jahren vor ihrem Verschwinden, einer Zeit, als die meisten Gebiete der Schweiz unter Gletschern lagen. Im Gegensatz zu diesen Menschen, die Großwildjäger waren und etwa Mammuten nachstelllten, und von denen in der Schweiz nur ein Unterkiefer und ein Zahn übrigblieben, waren unsere unmittelbaren Vorfahren, die aus Afrika kommenden, anatomisch modernen Menschen, eher Rentierjäger, die vor etwa 45.000 Jahren Europa, zehn Jahrtausende später die Schweiz erreichten. In der Schweiz dürften sie den Neandertalern nie begegnet sein. Die Spuren der frühen Zuwanderer wurden von den Gletschern der Kaltzeiten vernichtet, so dass ihre regelmäßige Anwesenheit erst ab etwa 20.000 vor heute belegt ist, als die Gletscher begannen, sich zurückzuziehen. Mit den steigenden Temperaturen wichen die Rentiere nach Norden aus, die Menschen, die blieben, mussten sich auf Kleintierjagd umstellen, erbeuteten aber auch Steinbock, Hirsch, Reh und Pferd. Anders als in Frankreich und Spanien bestand keine vergleichbare Höhlenmalerei, sondern nur künstlerische Äußerungen auf kleineren Artefakten und Knochen; auch sind die Kleinstatuetten kopflos. Kulturelle Einflüsse von außerhalb folgten spätestens zu dieser Zeit den Flüssen, vor allem Rhein und Rhone. Pfeil und Bogen sowie Harpunen werden zu gängigen Jagd- und Fischgeräten, erstmals lassen sich Zelte oder Hütten nachweisen, menschliche Spuren fanden sich in über 2000 m Höhe. Tauschkontakte reichten bis in die Gegend von Paris, die frühen Bauern untrhielten entsprechende Kontakte bis zum Balkan.

Nach Ansätzen bei Jägern und Sammlern um 6500 v. Chr. setzte sich ab etwa 4500 eine frühe Bauernwirtschaft durch, die aus einer westlichen Hirten- und einer östlichen Landbauernkultur hervorgegangen war. Die berühmten Pfahlbauten sind aus der Zeit um 3700 v. Chr. überliefert, entsprechende Häuser bestanden bereits mehr als 500 Jahre früher. Das Beil ermöglichte den Hausbau, der besonders in der Bandkeramik kurz vor 5000 v. Chr. mit den Langhäusern gewaltige Dimensionen erreichte. Ab etwa 3500 v. Chr. können wir mit größeren Feldern rechnen.

Wenn man im Mittelmeerraum ähnlich hohe Berge antreffen will, wie in den Westalpen, dann muss man im Süden zum Hohen Atlas, im Osten gar bis zum Kaukasus gehen. Daher dürften die Kontakte über die Pässe großen Aufwand erfordert haben, wenn sie auch, wie der Ötzi belegt, nicht unüberwindlich waren. Schon in der frühesten Keramik unterscheiden sich, wohl aufgrund der schwierigen Verkehrsverhältnisse, Süd-, West- und Ostschweiz erheblich, jedoch variieren dabei die Übergangsgebiete. Die Kulturkontakte bestanden Richtung Donau, bis Südfrankreich und nach Oberitalien. Es entstanden Feuersteinminen, wobei Spitzensilex auch vom Gardasee oder aus Westfrankreich stammen konnte. Zu diesem Tauschobjekt kam um 3800 v. Chr. das Kupferbeil, bereits um 4500 v. Chr. Kalkröhrenperlen - Handelspfade lassen sich um 3500 belegen, wobei Boote dominierten - das älteste Schweizer Boot ist etwa 6.500 Jahre alt (Einbaum vom Moossee). Auch wurde um 4000 v. Chr. Wolle gewebt, ab etwa 3400 v Chr. vorrangig Schafwolle. Menhire gibt es hingegen nur in der Westschweiz, daneben fanden sich Dolmen an vielen Stellen. Wahrscheinlich wurden Tiere als Bauopfer getötet. Zuwanderungen lassen sich nur schwer fassen, möglicherweise wurden die frühen Bauern Mitte des 3. Jahrtausends durch spätere Zuwanderer weitgehend verdrängt - dazu passen Belege für kriegerische Auseinandersetzungen. Die Anlage von Lebensmittelvorräten gilt als Anzeichen einer langsam hierarchischer werden Gesellschaft, ein Trend, den die Verfügung über das Kupfer vielleicht verstärkte. Ab Mitte des 5. Jahrtausends lassen sich mehrere Kulturen auf dem Gebiet der Schweiz nachweisen, die sich deutlich voneinander unterschieden, und in denen sich enge Beziehungen Richtung Norden, Westen und Süden niederschlagen. So läasst sich etwa im Norden zwischen 3400 und 2800 v. Chr. die Horgener Kultur im Süden Baen-Württembergs und in der Schweiz nachweisen. Ob es sich bei diesen kulturellen Gruppen um ethnische Gruppen handelte, ist unklar.

In der Bronzezei, die sich von 2200 bis 800 v. Chr. erstreckte, fand ab 1450 v. Chr. eine Klimaverschlechterung statt. So mussten viele Siedlungen an den Seen wegen des steigenden Wasserstandes aufgegeben werden, und die Gletscher dehnten sich talwärts aus, während im Einzugsgebiet des Po große Trockenheit herrschte. Ein weiterer Vorstoß der Gletscher fand um 1200-1100 statt, erneut um 750 v. Chr. Trotz deiser Rückschläge entstanden nun größere Siedlungen von 1 bis 2 ha Fläche. Einige Siedlungen dienten anscheinend eher der Versorgung, andere deutlich der Verteidigung. An den Mittellandseen begannen erst um 1060 v. Chr. neue Bautätigkeiten.

Inzwischen waren Hierarchien zwischen den Dörfern entstanden, einige von ihnen wurden von Dörfern der Umgebung mitversorgt. In einigen Gebieten scheint eine Art Oberschicht entstanden zu sein. Am Ende der Bronzezeit lösten Bronzewerkzeuge die steinernen Werkzeuge zunehmend ab, eine Bronzegießerei bestand fast in jedem Dorf. Wanderweidewirtschaft in die höher gelegenen Gebiete lässt sich allerdings noch nicht belegen. Um an Kupfer und Zinn, die Metalle, aus denen Bronze gewonnen wird, zu kommen, musste ein weitläufiges Handelsnetzwerk aufrechterhalten werden, dazu kam es zu einer Art Normung oder Absprache von Ringen, die in Umlauf gebracht wurden, und eine Art Münzfunktion übernahmen. Die Kontrolle über den Metallhandel trug wohl zur Herausbildung von strukturierten Gesellschaften bei, was sich im Obsidian- und Steinbeilhandel womöglich schon angekündigt hatte. Der Handel mit den Rohstoffen förderte weiträumige Kontakte, es entstand geradezu ein europäisches sozio-ökonomischen Netzwerk, in dem nicht nur Güter, sondern auch Menschen und Ideen „ausgetauscht“ wurden.

Die im Neolithikum bzw. in der Kupferzeit ausgebildete Sitte, den Blick der Toten nach Osten, oder eher gen Sonnenaufgang zu richten - Männer auf der linken Seite liegend, mit dem Kopf im Norden, Frauen auf der rechten Seite, mit dem Kopf im Süden - bestand fort. Doch um 1350 v. Chr. herrschte die Verbrennung und die Beisetzung in Urnen vor.

Die nachfolgende Eisenzeit wird häufig als „keltisch“ bezeichnet, doch inzwischen gelten die Kelten nicht mehr als eine Art Volk, sondern eher als Sprachgruppe. Die Kelten bedienten sich eher einer übergreifenden Händlersprache, die sich nach und nach in einem riesigen Gebiet zwischen Spanien und der Türkei durchsetzte. Die kulturelle Vereinheitlichung der Schweiz mit Ausnahme Graubündens könnte mit der Keltisierung in Zusammenhang stehen. Die schriftlichen Zeugnisse zu den keltischen Helvetiern, nach denen die Schweiz auch Confoederatio Helvetica genannt wird, stammen von Fremden, nämlich von Griechen und Römern. Steigende Wasserpegel der Seen hatten die Bewohner auf Hügelsiedlungen getrieben. Die Kelten entwickelten Siedlungen mit frühurbanem Charakter, intensivierten den Handel mit dem Mittelmeerraum und waren drauf und dran eine Staatlichkeit zu entwickeln. Doch die Römer unter Caesar unterwarfen die Kelten, die sie Gallier nannten, links des Rheins zwischen 58 und 51 v. Chr.

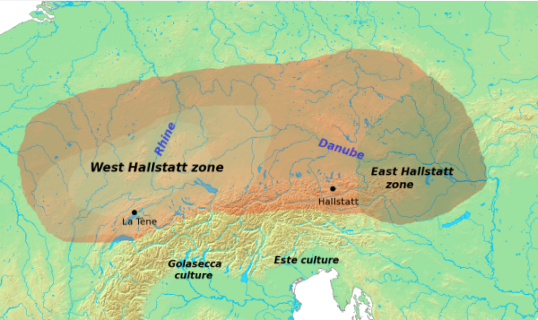

Die Archäologien nennen die Kulturen, die mit den Kelten verbunden werden, die Hallstattkultur, benannt nach den österreichischen Ort Hallstatt, die ihr nachfolgende Kultur von La Tène nach einem Ort in der Schweiz. Adlige Clans dominierten die Stämme, daneben spielten Druiden eine bedeutende relilgiös-politische Rolle. Menschenopfer kamen darin vor. Zugleich waren die Helvetier berühmte Schmiede, ihre Kriegerkultur ist in den reich ausgestatteten Gräbern gut erkennbar.

Im Süden der Schweiz war eher der Einfluss etruskischer Zuwanderer spürbar, die Räter im Osten waren mit ihnen verwandt. Die Räter, vielleicht ein autochthones Volk, wurden jedoch durch die Römer um die Zeitenwende weitgehend ausgelöscht, die Verbliebenen romanisiert - auch wenn in Graubünden bis heute die Vorstellung besteht, die dortigen Schweizer seien Nachfahren der Räter. Die Kelten übernahmen Elemente der griechischen und etruskischen Alphabete. Rom unterwarf zunächst die Insubrer des Tessin und die Allobroger der Westschweiz, dann die Helvetier, dann auch Stämme wie die Nantuaten, Veragrer, Seduner oder Uberer. Die Integration des Schweizer Gebiet in fünf Provinzen folgte, dann die Romanisierung; sie führte zu einer eigenstänigen gallorömischen Kultur. mit intensivierten Kontakten in den Mittelmeerraum.

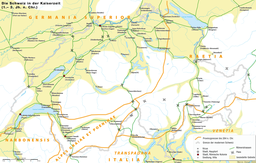

Lange standen nicht einmal römische Legionen auf Schweizer Gebiet, doch im 3. Jahrhundert zogen mehrfach Germanenstämme südwärts, die den Bau von Kastellen und die Befestigung der Städte erforderlich machten. Schließlich musste der Limes, bald das flache Land aufgegeben werden. Die Römer sahen dabei das heutige Gebiet der Schweiz keineswegs als Einheit, wie die Verwaltungsreformen des späten 3. Jahrhunderts erwiesen. Im 5. Jahrhundert verstärkten sich die Angriffe der inzwischen christianisierten Burgunder im Westen und der Alamannen im Norden, bis das inzwischen christianiserte Römerreich auch in den Westalpen zusammenbrach. Auch die Burgunder wurden, nach der katastrophalen Niederlage gegen die Hunnen, zunächst umgesiedelt, dann von West- und Ostgoten bedrängt, schließlich wurde ihr Reich 532/34 von den Franken erobert.

Die Ostgoten, die ihr Reich in Italien erobert hatten, nahmen die Alamannen, die um 500 von den Franken besiegt worden waren, unter ihren Schutz. Doch als das Oströmische Reich Italien zurückzuerobern versuchte, überließen sie das Gebiet der Alamannen in der Raetia Prima sowie über Churrätien den Franken. Noch um 570/610 galten die Alamannen als Heiden. Die Gründung des Bistums Konstanz zu Anfang des 7. Jahrhunderts machte es zum eigentlichen „Alemannenbistum“. Die Romanen assimilierten sich den Alamannen bis in das 7. Jahrhundert; im Laufe des 8. und 9. Jahrhunderts stabilisierten sich die Sprachgrenzen. Nach einer Phase der Lockerung der fränkischen Oberherrschaft integrierten die Franken die Alamannen wieder stärker in ihr Reich. Die Frankenkönige sicherten sich dort die Übergänge nach Italien, die während des gesamten Mittelalters und bis in die Neuzeit für die Herrscher nördlich der Alpen von größter Bedeutung waren. Das Wallis und der Genfersee gingen drei Jahrzehnte nach dem Tod Karls des Großen an Westfranken, der Rest an Ostfranken. Der Herzogstitel, den Ludwig der Fromme für seinen Sohn Karl den Kahlen 829 geschaffen hatte, verschwand und tauchte erst im 10. Jahrhundert wieder auf.

Das Herzogtum Schwaben bestand erneut vom 10. bis zum 13. Jahrhundert unter der Ägide des Heiligen Römischen Reiches. Neben die antiken und fränkischen Stadtgründungen wuchs die Städtelandschaft langsam an. Die Kämpfe zwischen den Anwärtern auf den Herzogstitel prägten das Bild ebenso, wie die Kämpfe innerhalb der Königsdynastie und der lokalen Dynastien, dann der Kampf zwischen Kaiser- und Papsttum. So führte die Ehe zwischen Otto dem Großen und Adelheid, die den Anspruch auf Italien einbrachte, zum Aufstand des zuvor für die Nachfolge vorgesehenen Sohnes Ottos gegen die des gemeinsamen Kindes des Königspaares, das bald zur Welt kam. 1057 kam die Herzogswürde wieder an eine einheimische Familie. Wie überall spalteten sich die Adelsfraktionen angesichts des Investiturstreits zwischen Gregor VII. und Kaiser Heinrich IV. Von 1079 bis 1098 standen sich zwei Herzöge gegenüber. Bald begannen die Zähringer und die Staufer ihren Einfluss geltend zu machen, wobei letztere fast durchgängig den Herzogstitel trugen und Schwaben schließlich zu ihrem Kronland machten, die Zähringer die Ansprüche der Könige bekämpften. Sie erhielten Zürich als Reichslehen. 1218 starben die Zähringer aus.

Wenig später eskalierte der Kampf zwischen dem Stauferkaiser Friedrich II. und den Päpsten. Die kaiserliche Partei, zu der neben der älteren Linie der Habsburger die Städte Zürich, Bern, Schaffhausen und Konstanz sowie die Fürstabtei St. Gallen zählten, behielt die Oberhand. Friedrich versuchte Machtkonzentrationen zu verhindern. Nach dem Verschwinden der Staufermacht wurden seit Rudolf von Habsburg (1273-91) die staufischen Reichsrechte und -güter in Reichsvogteien organisiert. Ähnlich wie in Italien etablierten sich in der Schweiz mächtige Stadtherrschaften, während weiter nördlich die städtische Macht gebrochen wurde. Das Aussterben mächtiger Adelsgeschlechter sowie die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst sowie zwischen den mächtigsten Adelsfamilien begünstigten im 13. Jahrhundert die Verselbstständigung der Städte und Talschaften der Schweiz. 1218 wurden Zürich, Bern, Freiburg und Schaffhausen nach dem Aussterben der Zähringer zu Reichsstädten; der Kanton Uri erlangte 1231, die Gemeinde Schwyz 1240 ebenfalls die Reichsunmittelbarkeit.

Obwohl es 1218 schien, als würden die Staufer Nachfolger der Zähringer in Alemannien, setzten sich am Ende die Habsburger durch, die 1264 das Erbe der mächtigen Kyburger einstrichen und 1273 den König stellten. Doch die Habsburger verlagerten ihren Machtschwerpunkt bald nach Österreich.

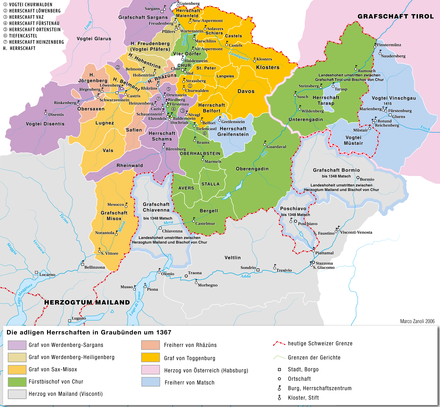

Spätestens 1291 verbanden sich Uri, Schwyz und Nidwalden zur Eidgenossenschaft, der es 1315 gelang, die Habburger zu besiegen. Ab 1353 bestand die alte Eidgenossenschaft aus acht, von 1513 bis 1798 aus dreizehn vollberechtigten Stadt- und Länderorten sowie zahlreichen Gebieten minderen Rechts. In den Städten verdrängten nichtadlige Familen den Adel mit Hilfe der Landsgemeinde und der Zünfte. Während alle deutschen Städtebünde 1389 aufgelöst wurden, expandierte der Schweizer Bund weiter, bald wurde die Bündnisfreiheit aufgehoben und zahlreiche Schweizer Söldner kämpften auf den Kriegsschauplätzen Europas. Mit der Herrschaft über Mailand wurde jedoch der Höhepunkt überschritten. Infolge der Reformation, die mit Zwingli und Calvin verbunden ist, bekämpften sich protestantische und katholische Städte. Diese Kämpfe eskalierten im Dreißigjährigen Krieg, als sich die Großmächte auch auf dem Gebiet der Schweiz, vor allem in Graubünden bekämpften. Am Ende des Krieges schied die Eidgenossenschaft aus dem Heiligen Römischen Reich aus, nach innen dominierten von 1656-1712 die katholischen Orte unter Führung Luzerns. Doch der politische und wirtschaftliche Aufstieg der protestantischen Städte Zürich, Basel oder Genf und der Zustrom von Hugenotten sorgten für ein Übergewicht dieser Regionen, die zudem von der Industrialisierung profitierten. Die mehrsprachige Schweiz entstand trotz zahlreicher französisch- und italienischsprachiger Untertanengebiete und trotz entsprechender Zugewandter jedoch erst 1798. Aufklärung und eine veränderte Staatsauffassung, vor allem aber der Einfluss der Französischen Revolution beendeten die mittelalterlich anmutenden Gesellschaftsformen in der Schweiz. 1798 besetzte Napoleon das Land, das 1799 bis 1804 zu Frankreich gehörte. Als Integrationsmoment diente besonders nach 1815, dem Ende der napoleonischen Ära, ein übergreifendes Nationalgefühl, doch den Zusammenhalt als Staat erzwangen die Sieger. 1815 wurden am Wiener Kongress die weitgehend bis heute bestehenden Binnen- und Außengrenzen der Eidgenossenschaft anerkannt. 1859 wurde das Reislaufen, das Schweizer Söldnertum, dessen letztes Relikt die Schweizer Garde der Päpste ist, verboten.

1869 wurde die Volksinitiative eingeführt, eine Einrichtung, auf die die Schweizer bis heute stolz sind. Zum Kulturkampf kam es ab 1873), 1874 wurden Kultusfreiheit und Zivilehe eingeführt. In den Jahrzehnten um 1900, einer Zeit zunehmender Industrialisierung, wuchs der Einfluss der Arbeiterbewegung, das heutige Parteienspektrum entstand, und es erfolgte die Integration der Katholiken. Die Schweiz wurde vom Agrarland zum Industriestaat. Führend war bis zum Ersten Weltkrieg die Textilindustrie in der Ostschweiz. Während des Ersten Weltkriegs war die Bevölkerung gespalten, denn viele Deutschschweizer waren dem Deutschen Reich, viele französischsprachige Schweizer Frankreich zugeneigt. Die Konfliktlinie verlief entlang des Röstigrabens. 1920 trat die Schweiz nach einer Volksabstimmung dem Völkerbund bei, der seinen Sitz in Genf hatte. Damit begann eine Phase der differenzierten Neutralität der Schweiz. Als 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, geriet die Schweiz unter zunehmenden Druck, in der Schweiz agierte die Frontenbewegung. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 kehrte die Schweiz zurück zur integralen Neutralität, was vom Völkerbund anerkannt wurde. Unter dem Eindruck der deutschen Expansion bekräftigten Schweizer Politiker, Gelehrte und Militärs den geistigen und militärischen Widerstands- und Selbstbehauptungswillen. Im selben Jahr wurde das Rätoromanische als vierte Landessprache anerkannt und das Schweizerische Strafgesetzbuch eingeführt. Vom eigentlichen Krieg blieb die Schweiz weitgehend verschont, geriet jedoch wegen ihrer Flüchtlingspolitik und der Abweisung von Juden in die Kritik.

Juden lebten bereits in römischer Zeit auf dem Gebiet der Schweiz. Bis um 1350 waren ihre Gemeinden bedeutend, doch zerstörten Pogrome ihre Grundlage und 1489 beschloss die Tagsatzung die Ausweisung aus der ganzen Eidgenossenschaft für das Jahr 1491. Erst beinahe ein Jahrhundert später erschienen wieder Juden, allerdings in kleinen Orten. Während der franzuösischen Herrschaft kam es zur Gleichstellung mit der übrigen Bevölkerung, der Emanzipation, doch wurden viele Bestimmungen nach dem Ende Napoleons zurückgenommen. Durch Zuwanderung zuerst aus dem Elsass, Südbaden und Vorarlberg, dann aus Deutschland und aus Osteuropa wuchs die jüdische Bevölkerung der Schweiz von 3.000 im Jahr 1850 auf 21.000 im Jahr 1920. Erst im Juli 1944 wurden Juden als politische Flüchtlinge anerkannt. Nach neueren Untersuchungen wurden ca. 24.398 Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen. 2004 bestanden 23 jüdischen Gemeinden in der Schweiz.

Der beginnende Kalte Krieg führte besonders seit 1951 zu einer starken Aufrüstung. Die seit etwa 1932 geförderte Geistige Landesverteidigung richtete sich in der Nachkriegszeit gegen die Gefahr einer Besetzung des Landes durch die Truppen des Warschauer Pakts bzw. gegen die kommunistische Unterwanderung. Zugleich erlebte die Schweiz einen steilen Wirtschaftsaufschwung und infolgedessen eine anwachsende Zuwanderung, gegen die sich jüngst Widerstand regt. Erst 1971 stimmten die einzig wahlberechtigten Schweizer Männer der Einführung des Frauenwahlrechts zu. Erst der Aufstieg der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei führte das Land in eine Krise, die 2003 zum Ende der sogenannten „Zauberformel“ führte. Schließlich kam es zu Ansätzen zur Auflösung der über lange Zeit gepflegten Isolation. 2014 lag der Ausländeranteil bei 23,5 %, die Hälfte davon war berufstätig, nur 2,1 % waren Flüchtlinge.

Inhalt

- 1 Paläolithikum

- 2 Mesolithikum

- 3 Neolithikum (ab 6. Jahrtausend v. Chr.)

- 4 Bronzezeit (2200-800 v. Chr.)

- 5 Kelten, Eisenzeit (800-30 v. Chr.)

- 6 Geschichte der urgeschichtlichen Archäologie in der Schweiz

- 7 Teil des Römerreichs

- 8 Burgunder und Alamannen

- 9 Teil des Frankenreichs

- 10 Herzogtum Schwaben

- 11 Verwicklung in Reichskämpfe und den Kampf zwischen Kaiser und Papst

- 12 Eidgenossenschaft

- 13 Konfessionalisierung, Reformation und Gegenreformation (ab 1515); Inquisition und Hexenverfolgung

- 14 Jüdische Gemeinden

- 15 Dreißigjähriger Krieg und Graubünden, Kämpfe zwischen Frankreich-Venedig und Spanien-Österreich

- 16 Exemtion aus dem Heiligen Römischen Reich (1648), Bauernkrieg (1653)

- 17 Vormachtstellung der katholischen Innerschweiz, französische Dominanz, Parität (1656-1712)

- 18 Glaubensflüchtlinge, Hugenotten (ab 1685), Ausweisung (1699)

- 19 Ancien Régime, Zurichtung auf den Markt, Zünfte (1712–1798)

- 20 Aufklärung

- 21 Republiken, Franzosenzeit: Helvetik und Médiation 1798–1814

- 22 Die Schweiz als Staatenbund, Sonderbundskrieg (1815–1847)

- 23 Emanzipation der Juden

- 24 Der Bundesstaat

- 24.1 Gründung

- 24.2 Außenpolitische Konflikte mit Preußen und Frankreich, Verbot des Söldnertums

- 24.3 Einführung der Volksinitiative (1869), Kulturkampf (ab 1873) und Kultusfreiheit, Zivilehe (bis 1874)

- 24.4 Arbeiterbewegung, Entstehung des heutigen Parteienspektrums, Integration der Katholiken

- 24.5 Eisenbahnbau, Industrialisierung, Staatsbetriebe, Zuwanderung

- 24.6 Rotes Kreuz (1863)

- 25 Die beiden Weltkriege, Weltwirtschaftskrise, Kampf um Gesellschaftssysteme, Rassismus (1914-1945)

- 25.1 Erster Weltkrieg: drohende Spaltung, „bewaffnete Neutralität“, ideologische Kämpfe, Kriegsproduktion vs. humanitäre Dienste

- 25.2 Zwischenkriegszeit: Vorarlberg sucht Anschluss, Sozialisten und Bürgerblock

- 25.3 Weltwirtschaftskrise (ab 1930/31), Politik gegen Minderheiten, Bund gegen Faschismus (1936)

- 25.4 Flüchtlingspolitik, Geistige Landesverteidigung, Anerkennung des Rätoromanischen

- 25.5 Zweiter Weltkrieg: Staatsnotstand, Widerstandspläne, Flüchtlinge, NS-Propaganda

- 25.6 Ende der Parteienkämpfe, Parteienverbote und Zensur, erste direkte Steuer, „Anbauschlacht“

- 25.7 Wirtschaftsabkommen mit Deutschland

- 25.8 Die jüdischen Gemeinden seit 1933

- 26 Nachkriegszeit und Kalter Krieg: Wirtschaftsaufschwung, Konkordanz, Aufrüstung und Ende der Geistigen Landesverteidigung sowie des Vollmachtenregimes, Frauenwahlrecht (bis 1991)

- 27 Partielle Aufhebung der Isolation, Wirtschaftskrise und Zuwanderung, Polarisierung in der Zuwanderungsfrage

- 28 Verwaltung des Kulturerbes

- 29 Fachzeitschriften

- 30 Quelleneditionen

- 31 Literatur

- 31.1 Überblickswerke

- 31.2 Monumente

- 31.3 Atlanten und Kartenwerke

- 31.4 Urgeschichte

- 31.5 Metallzeitalter, Kelten

- 31.6 Antike, Frühmittelalter

- 31.7 Hoch- und Spätmittelalter

- 31.8 Neuzeit

- 31.9 Langes 19. Jahrhundert (bis 1918)

- 31.10 Nachkriegszeit und umgebender Faschismus

- 31.11 Jüngste Geschichte

- 31.12 Wissenschaftsgeschichte

- 31.13 Bibliographien

- 32 Externe Links

- 33 Anmerkungen

Paläolithikum

Übergreifende Darstellung

Der Beginn des Altpaläolithikums, des frühesten Abschnitts der Altsteinzeit, stellt die früheste Phase der menschlichen Entwicklung dar. Sie wird mit dem frühesten Nachweis von geschlagenen Steinwerkzeugen als ersten Zeugnissen menschlicher Kultur definiert. In Afrika, wo man vom Early Stone Age spricht, setzte diese Entwicklung vor etwa 2,5 Millionen Jahren ein, in Westasien vor 1,8 Millionen, im Nahen Osten vor etwa 1,6 Millionen und in Südeuropa vor mindestens 1,2 Millionen Jahren.

Der Begriff Altpaläolithikum (als ältester Epoche der Altsteinzeit) bedeutet eigentlich „Altaltsteinzeit“. Er umfasst einen derart langen Zeitraum, überaus verschiedene Kulturen und darüber hinaus verschiedene menschliche Spezies, dass eine Grobeinteilung in ein archaisches und ein klassisches Altpaläolithikum eine Orientierung zu wesentlichen Umbrüchen zu geben versucht. Gleichzeitig mindert diese grobe Einteilung die allzu simple Vorstellung von einer weitgehenden Einförmigkeit und fehlenden Entwicklungsdynamik der Lebensweisen. Das Altpaläolithikum, für das Steinbearbeitungstechniken des sogenannten Mode 1 typisch sind, bei dem mit wenigen, in der Regel einseitigen Abschlägen, eine scharfe Kante erzielt wurde, um Geröllgeräte herzustellen, reicht bis zum ersten Erscheinen des Neandertalers (um 350.000 vor heute). Das davor liegende archaische Altpaläolithikum reicht bis um 760.000.

Die weiteren drei Phasen des Paläolithikums folgen dieser auch als Ur- oder Frühpaläolithikum bezeichneten ersten Phase und heißen Alt-, Mittel- und Jungpaläolithikum. Vereinfacht gesagt tauchten in der ersten Phase (vielleicht sogar verschiedene) Vorfahren des Menschen auf, die den großen Elefanten- und Bisonherden folgten. In der zweiten Phase haben wir es mit dem gemeinsamen Vorfahren der meisten Menschenarten zu tun, in der dritten mit dem Neandertaler und in der vierten mit unseren unmittelbaren Vorfahren, den anatomisch modernen Menschen. Aus der frühesten Phase wurden in einigen Gegenden menschliche Überreste entdeckt: Es handelt sich um archaische Formen des Homo erectus, die in Georgien, aber auch im Süden von Frankreich und im Norden von Spanien ausgegraben wurden. Die Altsteinzeit überspannt also den riesigen Zeitraum von vor über 2,5 Millionen Jahren bis zum Ende der letzten Eis- oder Kaltzeit um 10.000 v. Chr. Und selbst in Europa, wo der Mensch sehr viel später als in Afrika auftauchte, umfasst sie doch noch etwa die Hälfte dieser enormen Zeitspanne.

Die Hinterlassenschaften, fast immer steinerne Geräte, erlauben es, Räume einigermaßen einheitlicher archäologischer Kulturen abzugrenzen. Die frühesten Kulturen zeichnen sich durch grob retuschierte Abschläge oder durch ein- oder zweiseitig behauene Geröllgeräte aus. Die als Geröllkultur bezeichnete Epoche entspricht dem Alt-Pleistozän, einem Zeitabschnitt in der Erdgeschichte; ihr Ende wird meist bei einer großen paläomagnetischen Veränderung vor 780.000 Jahren angesetzt. Danach gilt der Süden Europas als durchgängig von Menschen bewohnte Region - in der Schweiz gibt es allerdings bisher keine Spuren aus dieser Epoche.

Im Altpaläolithikum (vor ca. 800.000-300.000 Jahren) wurden traditionelle Geräte weiterhin verwendet, während die ersten Faustkeilkulturen nun fassbar sind - vielleicht auch in der Schweiz. Diese Zeit, die als Acheuléen bezeichnet wird, entspricht dem mittleren Pleistozän sowie der Entwicklung der Prä-Neandertaler, die häufig als Homo heidelbergensis zusammengefasst werden. Trotz einiger Hinweise ist der Gebrauch von Feuer nicht gesichert.1

Im Mittelpaläolithikum entwickelte sich vor etwa 300.000 Jahren eine neue, nunmehr geplante Steinbearbeitung, die Levalloistechnik - der Gebrauch von Feuer war inzwischen längst selbstverständlich. Die bearbeiteten Steine ergaben Abschläge, die nicht mehr bearbeitet oder nur minimal retuschiert werden mussten, um ihren Zweck zu erfüllen. Zudem wurden die Werkzeuge kleiner und sie konnten schneller hergestellt werden. Dabei unterscheidet man ein frühes Mittelpaläolithikum des Prä-Neandertalers und ein spätes Mittelpaläolithikum des „klassischen“ Neandertalers. Letzterer erschien zu Anfang der vorletzten großen Zwischeneiszeit vor 130.000 Jahren.2

Die Neandertaler waren Großwildjäger, deren Beute aus Mammuts oder sonstigen Großsäugern bestand, und die bereits einfachen Schmuck herstellten. Dabei ist nur das späte Mittelpaläolithikum, das eine Kulturgruppe unter der Bezeichnung Moustérien umfasst, in der Schweiz reichhaltiger belegt.

Das Jungpaläolithikum, die Epoche des modernen Menschen, des Homo sapiens, begann in Europa mit dem Erscheinen des Cro-Magnon-Menschen. Das Jungpaläolithikum wird häufig als „Rentierzeit“ bezeichnet, ein Hinweis auf einen drastischen Wechsel im Jagdspektrum, zu dem nun auch kleinere Tiere, wie Kaninchen gehörten, aber auch Fische. Sein Ende wird mit der Abwanderung des Rens nach Norden angesetzt, als es um 12.500-12.000 v. Chr. wärmer wurde, die Gletscher abschmolzen und sich der Lebensraum des Rens nordwärts verlagerte. Damit dehnte sich auch das Gebiet erheblich aus, das von Menschen bewohnt werden konnte. Auch fanden sich zunehmend Spuren, die auf die Nutzung höherer Gebirgslagen hinweisen, was für ein alpines Land wie die Schweiz von größter Bedeutung ist.

Dieser Phase folgte das Spätpaläolithikum. Die Erosionen des letzten großen Gletschervorstoßes, dessen maximale Ausdehnung um 22.000-18.000 v. Chr. datiert wird, hat beinahe alle Spuren menschlicher Anwesenheit auf dem Gebiet der Schweiz beseitigt. Die letzte Kultur der Rentierjäger, das Magdalénien (18.000-12.000 v. Chr.), ist hingegen in der Schweiz gut belegt. Südlich der Alpen ist das Magdalénien allerdings unbekannt, dort entstanden Kulturen des Epigravettien.

Die Menschen entwickelten steinerne Klingen mit einer komplexen Abschlag- und Drucktechnologie, aber nun sind auch Werkzeuge aus Knochen, Elfenbein oder Geweih fassbar. Auch das Auftreten der „Kunst“ in Form von Bildern oder Musik - belegt durch Flöten - sowie sehr viel häufigere Herstellung von Schmuck wurden für diese Epoche kennzeichnend.

Altpaläolithikum

Folgt man dem 2014 fertiggestellten Historischen Lexikon der Schweiz,3 so lebten schon vor 500.000 Jahren Menschen auf dem Gebiet des heutigen Staates. Die Datierung offenbar sehr alter Funde im Elsass, wie in Achenheim oder Walheim4, in der Nordwestschweiz - Alle (Pré-Monsieur)5 - und in der Gegend von Burgdorf im Kanton Bern ist jedoch überaus unsicher. Vor ähnlichen Problemen der Datierung steht man bei anderen Funden.

Der 1974 am Südhang einer Hochterrasse des Rheins entdeckte Faustkeil von Pratteln6 - er gilt als ältestes Werkzeug der Schweiz - ist mit den Faustkeilen des französischen Alt-Acheuléen vergleichbar und dürfte dementsprechend zwischen 400.000 und 120.000 Jahre alt sein - ein sehr weiter Zeitraum. Der Pratteln-Faustkeil wurde aus lokalem, braungelbem Silex angefertigt, ist 18,1 cm lang und wiegt 1126 g.7

Mittelpaläolithikum

Die ältesten menschlichen Spuren auf Schweizer Gebiet, die sich genauer datieren lassen, reichen 120.000 bis 75.000 Jahre zurück. Sie gehen auf den Neandertaler zurück, der sicherlich schon früher dort gelebt hatte, dessen Spuren jedoch durch die Gletschermassen der Kaltzeiten vernichtet wurden. Mit der vor 115.000 Jahren einsetzenden und erst vor etwa 12.000 Jahren endenden Würm-Kaltzeit wurden die Lebensbedingungen wieder sehr viel ungünstiger, bis schließlich der Raum Genf unter einem Eispanzer von einem Kilometer Höhe lag. Ähnliches gilt für die gesamte Schweiz, wie etwa im Gebiet des Rhein- oder des Reussgletschers in der Nordschweiz. Letzterer hinterließ den Vierwaldstättersee.

Ab dem späteren Mittelpaläolithikum sind Fundstellen über die ganze Schweiz verteilt, wobei einige Faustkeile des Micoquien-Typs im Fricktal (Möhlin, Zeiningen, Magden) kaum zu datieren sind. Das Micoquien ist durch das Auftreten asymmetrischer Faustkeile charakterisiert, die wegen ihres stumpfen Rückens als „Keilmesser“ bezeichnet werden. Ihre Zahl ist jedoch nach wie vor gering. Dabei wurden überwiegend Abschläge zur Herstellung von Werkzeugen hergestellt, die dem Kulturkomplex des Moustérien angehören. Die weiteste Verbreitung der Moustérien-Gruppen liegt kurz vor deren Ende vor ca. 50.000-35.000 Jahren; hierzu zählen die meisten Funde in der Schweiz, wenn auch einige Freilandstationen an ältere Gruppen des Rhonetals erinnern. Etwas sicherer ist die Datierung beim Faustkeil von Schlieren, der 1954 gefunden und auf 60 bis 50.000 Jahre geschätzt wurde.8

Neben den seltenen Freilandstationen, die sich vor allem im Nordwesten, im Jurabogen fanden, gibt es dort Lagerplätze in Höhlen und unter Felsüberhängen oder Abris - meist zwischen 350 und 700 m hoch gelegen -, dazu Stationen in den alpinen Regionen. Die Freilandstationen - meist kurzzeitig genutzte Lagerstellen - liegen in der Region Basel auf den Rändern der Mittel- und Oberterrassen von Rhein und Birs, meist in 300 bis 350 m Höhe. Bei der Wahl dieser Plätze spielten bestimmte, besonders begehrte Steine eine bedeutende Rolle. Bei Löwenburg auf dem Gebiet der Gemeinde Pleigne fanden die Neandertaler beispielsweise einen Silex von sehr guter Qualität; ihre Spuren reichen dort 70 bis 60.000 Jahre zurück. Der Lagerplatz lag auf 570 m Höhe auf einem Hügelsporn, der das Lützeltal überragte, das Tal eines Nebenflusses der Birs. Ähnliche Standortvorteile nutzte man in der Gegend von Pruntrut: Bei Alle-Noir Bois und Pré Monsieur Lagerten Neandertaler ebenfalls erhöht über einem Fluss. Schicht 2 von Pré Monsieur stellte eine Werkstatt dar, in der sich 50.000 Bruchstücke fanden, dazu die in der üblichen Levallois-Technik gefertigten Werkzeuge.

Die meist mehrfach genutzten Höhlen, wie die Grotte des Plaints (Gemeinde Couvet, Kanton Neuenburg), liegen oberhalb der üblichen Grenze von 700 m. Die Fundstellen sind weniger zahlreich als in der Franche-Comté, in der bei La Baume de Gigny der Referenzfundort des jurassischen Moustérien liegt. Diese Höhlen liegen ausschließlich auf dem Gebiet der Birs sowie der Ausläufer des Jura südlich von Neuenburg. Dort befindet sich die wichtigste Moustérien-Fundstelle der Schweiz, die Höhle von Cotencher, in der 1964 ein menschlicher Oberkiefer entdeckt wurde. Zu jener Zeit lagen Kältesteppe und eine bewaldete Rückzugszone nebeneinander.

In der Schweiz fand man bisher nur an zwei Stellen Überreste von Neandertalern, nämlich das besagte Oberkieferstück und einen einzelnen Zahn. Dabei unterschied man zwei Neandertalertypen, nämlich einen mediterranen, der auf ein Alter von 40.000 Jahren datiert wurde (Cotencher), und einen robusteren, klassischen Typ, womöglich aus noch späterer Zeit, dessen Spuren man in einer der drei Höhlen von Saint-Brais im Kanton Jura fand: einen oberen Schneidezahn eines Neandertalers in Höhle 2, der 1955 zu Tage kam. Wahrscheinlich lebten die letzten Neandertaler gleichzeitig mit den ersten anatomisch modernen Menschen, jedoch liegen ihre Spuren auf dem Gebiet der Schweiz zeitlich weit auseinander, denn letzterer tauchte hier erst recht spät auf.

Jüngste Funde in Ajoie (Schweizer Jura), meist im Tal der Allaine, gestatteten es erstmals trotz der mageren Fundsituation (65 Artefakte) ein erstes Schema für die Installation von Siedlergruppen in drei Phasen vorzuschlagen. Bei den Werkzeugen überwiegen Schaber, darunter rechtwinklige und solche mit verdünntem Rücken, hinzu kommen Bogenspitzen und Kratzer auf Querschlag (grattoirs sur coup de tranchet).9

An hochgelegenen Orten fanden sich in den Alpen ebenfalls Artefakte. Vier regionale Gruppen lassen sich bei diesen Stationen unterscheiden: die Säntisregion (Wildkirchli in 1477 m Höhe, dann Wildmannlisloch (1628 m) und Drachenloch (2445 m), das Berner Oberland (Schnurenloch in 1230 m Höhe, dann die Chilchlihöhle (1810 m) und Ranggiloch (1845 m), schließlich Hochsavoyen und die Gegend von Onnion (Höhlen in rund 1200 m Höhe) und die Region von Orta im nördlichsten Piemont (Monfenera10 (670 m), Buco del Piombo11 (695 m). Diesen Fundstellen ist die Dürftigkeit der Gerätschaften gemeinsam. Die Menschen verwendeten gewöhnlich das Felsgestein der näheren Umgebung. So sind die im Wildkirchli gehauenen Abschläge aus Quarzit von recht guter Qualität. Unter den erkennbaren Steingeräten befinden sich Levallois-Abschläge, Schaber, sowie gekerbte und gezähnte Stücke.

Jungpaläolithikum

Um 35.000 v. Chr. erschienen wieder Jäger und Sammler, doch diese waren nicht mehr Neandertaler sondern unsere unmittelbaren Vorfahren, wobei sich ihre Anwesenheit in der heutigen Schweiz weitgehend auf das Magdalénien (18.000-12.000 Jahre v. Chr.) beschränkt. Nach der bisherigen Fundsitutation zu urteilen, dürften sich Neandertaler und Cro-Magnon-Menschen nie begegnet sein. Das Aurignacien, die älteste archäologische Kultur des europäischen Jungpaläolithikums, und das Gravettien des mittleren Jungpaläolithikums sind nur nördlich von Schaffhausen im schwäbischen Jura belegt.

Unsere unmittelbaren Vorfahren lebten zunächst unter überaus rauen Bedingungen. Im Bereich des Genfersees teilte sich der Rhonegletscher, der sich mit den Gletschern aus den Berner und Walliser Alpen vereinigte, in zwei Arme, von denen der eine weiter rhoneabwärts bis in die Gegend östlich von Lyon reichte. Der andere Arm dehnte sich nach Nordosten aus, wobei er das ganze westliche Mittelland bedeckte und sich um Bern mit dem Aaregletscher vereinigte.

Die Gletscherschmelze setzte vor 18.000 Jahren ein. Um 11.000 v. Chr. reichte der Gletscher noch bis in den Raum Brig. Doch nach und nach schmolzen auch die größten Gletscher ab, die Vegetation der Tundra erklomm mit dem milderen, wenn auch immer noch sehr rauen Klima auch größere Höhen. Die Rückkehr des Waldes war ein komplexer Prozess, der sich über sehr viel längere Zeit hinzog. Um 3000 v. Chr. bestanden dichte Wälder weite Gebiete der Schweiz.

Die meisten Fundstellen des Magdalénien liegen zwischen Genf und Schaffhausen. Einige Stationen, wie Moosseedorf-Moosbühl, zeigen ein Vordringen ins Mittelland an. Die Besiedlung der nach dem Abschmelzen der Gletscher freigewordenen Gebiete erfolgte von den wenigen bewohnbaren Regionen aus. Dabei kam die Migration aus den Zentren des Magdalénien in Osfrankreich. Doch der riesige Rhonegletscher im Genferseebecken, der heute kaum mehr 16 km² bedeckt und nur noch oberhalb von 2200 m besteht, war bis zu 2 km mächtig und ließ zunächst nur eine Besiedlung im eisfreien Nordwesten der Schweiz zu, dann des Gebiets um Rhein, Bodensee und Jurarand bis Neuenburg.

Magdalénien-Gruppen wurden erstmals in der Kastelhöhe im Birstal (Gemeine Himmelried) belegt. Die Fauna weist auf eine steppenartige Landschaft hin. Die Fundstellen der Zeit um 14.000 v. Chr. weisen Spezialisierungen auf Kleinwild wie Schneerebhuhn, Schneehase, Polarfuchs, auf alpine Arten wie den Steinbock oder auf große Herdentiere wie Rentier oder Pferd auf.

Am Ende des mittleren Magdalénien entstanden Dreieckspitzen und sogenannte Baguettes demi-rondes oder halbrunde Stäbchen.13 Darunter versteht man 8,5 bis 38 cm lange, etwa 0,5 bis 2 cm dicke, brotlaibförmige (daher der Name), aus Rentiergeweih, seltener aus Knochen hergestellte Halterungen für Projektilspitzen. Sie wurden meistens verziert, die Innenseiten angeraut, um der Klinge, die eingeklebt wurde, mehr Halt zu geben.

Die Höhle Kesslerloch bei Thayngen im Kanton Schaffhausen weist eine Schichtung auf, die sich über das gesamte Spätmagdalénien erstreckt. Die kurzen Geschossspitzen mit langer Basisabschrägung erinnern dabei an das französische Magdalénien III, die Harpunen mit einer Widerhakenreihe eher an das Magdalénien V. Die zugehörige Fauna, die das Mammut, das Wollnashorn und den Moschusochsen umfasst, verschwand in der Schweiz vor dem Bölling-Interstadial bereits vor 13.000 v. Chr., vor einem verhältnismäßig warmen Zeitabschnitt also, der um 11.720 bis 11.590 v. Chr. angesetzt wird.

Ab etwa 13.500 v. Chr. breitete sich rasch das Spätmagdalénien aus, das durch Rückenmesser gekennzeichnet ist. Bei diesen auch als Federmesser bezeichneten Fundstücken handelt es sich um kleine, sehr scharfe und meist in einem Heft befestigte Klingen. Rückenmesser bestehen aus einer Klinge, deren eine Längsseite durch eine Kantenretusche konvex gewölbt wurde. Mit den geraden Längskanten der Rückseiten wurden zwei Federmesser aneinander gelegt und in einen hölzernen Pfeilschaft mittels Birkenpech eingeklebt.

In dieser Zeit erfolgte die erste großflächige Ausbreitung von Gehölzen, vor allem von Kiefer- und Birkenwäldern, nach der letzten Kaltzeit. Um 12.500 v. Chr. breitete sich die bis dahin seltene Waldkiefer schnell aus, hingegen verschwand das Rentier, das nicht im Wald lebt. Stattdessen breiteten sich als typische Waldbewohner der Hirsch, das Reh und das Wildschwein aus. Der Wald kehrte zurück und wurde dichter.

Das späte Magdalénien lässt sich in zwei Gruppen unterteilen. Die erste, für die die Fundstellen von Hauterive-Champréveyres und Neuenburg-Monruz als Referenzorte gelten, enthält mehr als 50 % einfache Rückenmesser, während die zweite, vertreten durch die Freilandstation von Moosseedorf-Moosbühl, hohe Anteile an endretuschierten Rückenmessern, Rechtecken und Bohrern mit ausgezogener Spitze aufweist.

Die nächste vergleichsweise kurz anhaltende Klimaerwärmung nach einem erneuten Kälteeinbruch, der als Älteste Dryaszeit bezeichnet wird, führte zu einer weiteren sprunghaften Veränderung in der Vegetation. Aus der Kältesteppe wurde erneut eine Landschaft mit Baumbewuchs. Im Bölling-Interstadial (etwa 11.720 bis 11.590 v. Chr.) breiteten sich Wacholder und Birken aus, Menschen erschienen nun in höheren Lagen. Die Besiedlung des Mittellandes setzte ein, Menschen lebten nun zwischen Alpen und Jura in der Region Bern. Magdalénien-Verbände aus Savoyen erreichten das Ende des Genfersees. Inzwischen zeigen neuere Untersuchungen allerdings, dass nicht erst während dieser wärmeren Phase, sondern bereits während der Ältesten Dryaszeit, also etwa um 11.850 bis 11.720 v. Chr., wieder Menschen auf dem Hochland der Schweiz überlebten - trotz extremer Bedingungen. Wahrscheinlich lebten sie sogar schon 23.000 cal. BP nur etwa 50 km nördlich des Gletscherrandes, wenn auch unter härtesten Bedingungen.15

Während dieser Periode bestanden die Kulturen des klassischen Spätmagdalénien fort, doch nun traten neue Gruppen in Erscheinung. Deren steinerne Kompositgeräte, also Geräte aus mehreren Bestandteilen, die miteinander fest verbunden wurden, weisen geknickte Rückenspitzen und Kerbspitzen vom Hamburger Typ auf. Die Stationen von Winznau in der Region Olten, der Kohlerhöhle (Brislach) und der Brügglihöhle (Nenzlingen) im Birstal sind ebenso typisch für dieses ausgehende Magdalénien wie Rentier, Pferd und Schneehase, aber auch bereits Waldtiere.

Die Kunst des Spätmagdalénien beschränkte sich, im Gegensatz zu Frankreich, von wo die grandiosen Höhlenmalereien weltberühmt sind, auf mobile Kleinkunst. Malereien oder Ritzzeichnungen an Höhlenwänden fehlen in der Schweiz. Zwei Fundstellen gehören der ältesten Epoche des Spätmagdalénien an: das ca. 200 m² große Kesslerloch und die Freudenthal-Höhle (Schaffhausen). Die übrigen Fundstellen stammen aus dem mittleren oder dem ausgehenden Spätmagdalénien. Das Kesslerloch barg etwa 40 verzierte Artefakte sowie Knochen mit nichtfigürlichen Zeichenspuren. Die meisten der figürlichen Darstellungen befinden sich auf neun Speerschleudern, sieben „Baguettes“ und vier „Lochstäben“, deren Funktion seit zwei Jahrhunderten diskutiert wird. Die übrigen Artefakte verteilen sich auf Fragmente von gravierten Rentiergeweihen oder Knochen, länglich-spindelförmige Skulpturen, zwei gravierte Plättchen aus Braunkohle und eine Plastik - vielleicht ein Insekt - aus Gagat. Neben dem Moschusochsenkopf - wohl ein Element einer Speerschleuder - ist der 1874 beschriebene Lochstab mit dem Bildnis eines Rentiers das bekannteste Fundstück des Kesslerlochs.16

In den beiden benachbarten Fundstellen im Petersfels und im Schweizersbild wurden die wichtigsten Kunstwerke aus der Zeit des jüngeren Spätmagdalénien geborgen. Weitere stammen aus der Rislisberghöhle (Oensingen), aus Neuenburg-Monruz (wo erbeutete Pferde ab 13500 v. Chr. verarbeitet wurden) und aus Veyrier im Kanton Genf. Die Kunst unterscheidet sich von der vorhergehenden Phase durch eine größere Stilisierung. Die Wiederholungen von Sujets auf demselben Gegenstand wurden häufiger und können sich überlagern, wie auf dem Schieferplättchen vom Schweizersbild mit seinen drei eingeritzten Pferden und den fünf Hirschen. Die Kunst des jüngeren Spätmagdalénien ist aber vor allem durch die Frauenfigürchen aus Gagat gekennzeichnet. Die extrem schematisierten Kleinstatuetten sind meist an jener Stelle durchbohrt, an der sich der Kopf befinden sollte, der nie dargestellt ist. Die Frauendarstellungen des Spätmagdalénien erscheinen zwischen dem Süden Frankreichs und der Elbe und werden aus Gründen der Tradition als „Venus“ bezeichnet - ein inzwischen umstrittener Begriff.

Mesolithikum

Das Mesolithikum, die Zeit zwischen der letzten Kaltzeit und dem Beginn der produzierenden Lebensweise, dem Neolithikum, galt lange als eine Periode kulturellen Niedergangs der beeindruckenden Kulturen der Jäger und Sammler. Daher stand diese Periode, die in Mitteleuropa von etwa 9600 bis in das 6. Jahrtausend v. Chr. reichte, in Westeuropa im Schatten des Magdalénien der Großwildjäger einerseits und des beginnenden Bodenbaus und der Viehhaltung andererseits, einer Epoche, die als „neolithische Revolution“ bekannt wurde.

Trotz früher Funde änderte sich dies erst ab den 1950er Jahren. Wichtige Grabungen fanden durch René Wyss in Liesbergmühle (Liesberg)18, Robenhausen (Wetzikon, Zürich) und in der Region Wauwil19 im Kanton Luzern statt,20, dann in Birsmatten (Nenzlingen)21, in Ogens und Baulmes.22, Collombey-Muraz23 und am Col du Mollendruz (Mont-la-Ville)24. Die Rolle des Mesolithikums für den Übergang von den Jäger-, Sammler- und Fischergesellschaften zu einer vom Boden und von Haustieren lebenden Gesellschaft wird inzwischen sehr viel höher eingeschätzt.25

Die überaus mobilen Jäger und Sammler hinterließen als Spuren große Mengen von geometrischen Mikrolithen, die z. B. für Speere oder Harpunen gebraucht wurden. Dabei bildeten das Mittelland und der Sâone-Rhone-Korridor Berührungs- und Überlappungszonen kultureller Strömungen. Den Achsen von Rhein und Rhone folgend trafen sich Beuronien (9600-7000 v. Chr., es findet sich von Paris über Hessen im Norden bis an die Karpathen im Osten und die Alpen im Süden26) und Sauveterrien, die sich beide mit lokalen Traditionen verbanden. Anscheinend dominierte das norditalienische Sauveterrien (9500-7000 v. Chr.) die Alpensüdseite ebenso wie die Westschweiz - kennzeichnend sind sehr kleine, schmalbasige Pfeilbewehrungen, vor allem die stark zugespitzten Sauveterre-Spitzen. Nordjura und Zentral- und Ostschweiz standen hingegen im Frühmesolithikum (bis 8000 v. Chr.) in einer nördlichen Tradition, dessen Mikrolithen vorrangig retuschierte Spitzen aufwiesen. Wie die Belegungsschichten des Felsüberhangs am Mollendruz erweisen, traten aber auch in der Westschweiz Elemente des Beuronien auf.

Zahlreicher sind die Überreste aus dem mittleren Mesolithikum (8000-7000 v. Chr.). Die Nordschweiz war vom Beuronien geprägt. Bei den Mikrolithen überwiegen ungleichschenklige Dreiecke sowie Spitzen mit retuschierter Basis, so etwa am Fundort Les Gripons (Saint-Ursanne) oder Ritzigrund (Roggenburg). Dabei weisen Spitzen mit Basisretusche im Rhonegebiet sowie einige Sauveterrien-Spitzen im Nordjura auf wechselseitige Einflüsse mit der Süd- und Westschweiz hin. Die Mikrolithen der Westschweiz sind dabei vergleichsweise klein.

Mit dem Spätmesolithikum tauchte in weiten Teilen Europas ein neuer Typus von Mikrolithen auf, das Trapez. Auch änderte sich die Bearbeitungstechnik von Feuersteinen. Werkzeuge mit Klingen, insbesondere Klingen mit Kerben und unregelmäßigen Retuschen, sogenannte Montbaniklingen, stellten nun die Mehrheit der Artefakte. Im Nordjura und in der Zentralschweiz finden sich nun aus Hirschgeweih hergestellte Harpunen.

Im Endmesolithikum, einer Phase, in der es möglicherweise schon zu ersten Kontakten mit neolithischen Bauern- und Hirten-Gruppen kam, entstanden neue Mikrolithtypen, wie die asymmetrischen Dreieckspitzen (fléchettes) mit konkaver Basis. Kontext und Chronologie sind allerdings noch unsicher.

Für das Abri am Mollendruz, einen Felsüberhang, ließen sich mehrere Herdstellen mit unterschiedlichen Funktionen ebenso identifizieren, wie verschiedene Tätigkeitszonen, die der Mikrolithenherstellung, der Bearbeitung von Feuerstein oder von Häuten und Knochen vorbehalten waren. Dort weisen mehrere Pfostenlöcher, die eine Fläche von 7 m² umfassen, auf ein Zelt oder eine Hütte hin. Außer dem Lagerplatz Schötz 727 im Wauwilermoos im Kanton Luzern - er war auf die Hirschjagd und die Bearbeitung von Geweih und Knochen ausgerichtet und barg daher keinen Wohnbereich - ließ sich in der Schweiz bisher keine Freilandfundstelle analysieren, die gute Fossilisationsbedingungen aufweist und zugleich erst in jüngerer Zeit freigelegt wurde. Hobbyarchäologen richten in der Schweiz erhebliche Schäden an, die von ihnen durchwühlten Stätten verlieren jeden Aussagewert.

Das gesamte Gebiet nördlich der Alpen war seit dem Frühneolithikum bevölkert. Im Mittelland lässt sich eine Häufung von Freilandstationen an kleinen Seen oder auf Flussterrassen feststellen, im Jura eine entsprechende Belegung der Abris. Im alpinen Sektor bleiben die Lagerplätze jedoch auf die äußeren Ränder beschränkt. Auf der Alpennordseite ist die Begehung höherer Lagen bis auf etwa 1500 m belegt, wie Funde in den Westschweizer Voralpen zeigen, u.a. im Greyerzerland (Charmey, Jaun), im Pays d'Enhaut (Château-d’Œx, Rougemont) oder in den Berner Gemeinden Saanen und Boltigen. Vermutlich gab es eine saisonale Nutzung der Hochgebirgszonen bis auf mehr als 2000 m, wie etwa Fundorte auf der Südseite des Splügenpasses, der auf einer Höhe von 2115 m liegt, oder in Tec Nev (Mesocco) nahelegen. 2003 wurden auf dem über 2000 m hohen Simplonpass mehrere Raststätten entdeckt.

Die Gruppen wanderten im Jahreslauf entsprechend ihren materiellen und immateriellen Bedürfnissen. Sie nutzten zahlreiche Rohstoffe und reduzierten so das Risiko von Mangel und vermieden zugleich die Übernutzung einer einzelnen Ressource. Am Abri von Collombey-Muraz erweist sich, dass einerseits die Fauna aus den Gewässern der Rhoneebene genutzt, andererseits im bewaldeten Hinterland Säugetiere gejagt wurden.

Pflanzen spielten für die Jäger und Sammler nicht nur als Nahrung eine Rolle, sondern auch für medizinische und handwerkliche Zwecke. Sie lieferten Holz, Fasern, Zunder und Harze, wobei letztere als Klebstoffe fungierten. Fassbar sind deren empfindliche Überreste allerdings nur selten. Die große Menge verkohlter Haselnussschalen ist eines der wenigen Zeugnisse, doch dürfte die Rückkehr der Wälder eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten geboten haben, sich daraus zu versorgen.

Der meiste Feuerstein wurde vermutlich auf den zyklischen Wanderungen gesammelt. Die dazu notwendigen Territorien umfassten vielleicht 2.000 bis 4.000 km². Kontakte mit Nachbarn dürften sich durch vielfältige Formen des Austauschs ausgedrückt haben. So ist der Umlauf von Schmuck bereits vom Jungpaläolithikum an belegt. Im Mesolithikum belegt die Ausbreitung von Muscheln, genauer von Columbellaanhängern (Columbella rustica) von der Mittelmeerküste rhoneaufwärts Formen des Tausches über weite Distanzen. Wie und warum dieser Tausch vonstatten ging, ist unklar. Der Fund von drei perforierten fossilen Muscheln in Ritzigrund (Roggenburg), die aus dem Pariser Becken stammen, weist auf ein frühes Verbreitungsnetz weit Richtung Westen hin.

Birsmatten (Nenzlingen) ist die einzige in der Schweiz bekannte mesolithische Bestattung (7500-7000 v. Chr.), nämlich die einer etwa 40-jährigen Frau von 1,60 m Größe, die zwischen 1940 und 1946 im Zuge einer Ausgrabung geborgen wurde. Die Frau wurde in gestreckt-liegender Position abgelegt.28 Am Abri von Collombey-Muraz zeigte sich, dass die Verbrennung des dort aufgefundenen Erwachsenen unbestimmbaren Geschlechts und Alters nicht vor Ort stattgefunden hatte und die verkohlten Knochen eingesammelt und in einer Grube beigesetzt worden waren (1. Hälfte des 8. Jahrtausends). Außerhalb der Schweiz lässt sich zeigen, dass zudem neue Formen des Umgangs mit den Toten entstanden. So traten kollektive Bestattungen auf, ebenso wie sekundäre Bestattungen, bei denen die Knochen beigesetzt wurden, nachdem der Leichnam eine bestimmte Zeit an einem anderen Ort gelegen hatte. Wir dürfen komplexe Bestattungsrituale und entsprechende religiöse Vorstellungen annehmen.

Diese komplexen Kulturformen wurden gegen Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. von einer frühen agrarisch orientierten Lebensweise abgelöst. Es scheint, dass die jägerischen Gesellschaften an den allmählichen Veränderungen, die Bauern und Hirten aus dem Norden und Westen auslösten, beteiligt waren, und dass manche Eigenheiten ihrer kulturellen Identität die fundamentalen Veränderungen überdauerten.

Neolithikum (ab 6. Jahrtausend v. Chr.)

Die Bodenbearbeitung und die Viehhaltung erlaubten eine eigenständige Produktion von Lebensmitteln, die nach und nach immer stärker in Gegensatz zum bisherigen Jagen, Fischen und Sammeln geriet. Die neue Produktions- und Lebensweise hatte ihre Wurzeln im 11. Jahrtausend v. Chr. im Nahen Osten. Zwischen 7400 und 7100 v. Chr. begann die Ausdehnung der neolithischen Lebensformen Richtung Westanatolien, von dort einerseits über See nach Südgriechenland und schließlich nach Süditalien (dort ab 6100 bis 5800 v. Chr.) und Südfrankreich (dort ab 5700 v. Chr.), andererseits über Land Richtung Balkan (um 6500 bis 6400) und Mitteleuropa (Bandkeramik). Von der Mündung der Rhone verbreitete sich die weiterentwickelte Nahrungsmittelproduktion nach Norden und erreichte etwa 300 Jahre vor der Bandkeramik den Rhein und seine Nebenflüsse bis zur Lippe. Der Anteil von Haustierknochen ist in den Funden dieser Kultur, der La-Hoguette-Kultur, erheblich größer als bei den eher bäuerlichen Bandkeramikern weiter im Osten, es handelte sich also eher um eine Hirtenkultur. Diese beiden Kulturen beeinflussten den Schweizer Raum. Die Vorfahren der Bandkeramiker, einer Kultur, die in Frankreich als Rubané bekannt ist, stammten im übrigen nicht aus dem Nahen Osten, wie genetische Untersuchungen erwiesen.29 Lange Häuser mit Holzständern dominierten hier wie dort die Dörfer, die geradezu zum Signum der neuen Lebensweise wurden.

Die Erforschung des Neolithikums ist in der Schweiz eng mit derjenigen der Pfahlbauer verbunden, weil in den Ufersiedlungen besonders gute Erhaltungsbedingungen vorliegen.30 Erste Getreidekörner fand man im Wallis. Sie stammen aus dem 5. oder 4. vorchristlichen Jahrtausend, im Raum Zürich ließ sich archäobotanisch Getreideanbau vor 4500 v. Chr. nachweisen. Möglicherweise übernahmen mesolithische Gruppen einzelne neolithische Kulturelemente sogar noch erheblich früher, doch erlitt diese autochthone, aus dem Gebiet selbst entwickelte Neolithisierung immer wieder Rückschläge, vor allem im 6. Jahrtausend.

Die ältesten Pfahlbauten stammen aus der Zeit um 3700 v. Chr., älteste Dorfspuren mit voll entwickelter neolithischer Wirtschaft kennen wir bereits aus der Mitte des 5. Jahrtausends. Sie fanden sich bei Auvernier-Port am Neuenburger See. Die Töpferei hatte sich durchgesetzt, auch Viehhaltung gehörte zu den Siedlungen, die sich rund um die Alpen fanden, ebenso wie Weberei (?). Die Toten wurden in Kistengräbern beigesetzt.

Die heutige relative Chronologie beruht in erster Linie auf den Arbeiten von Delley-Portalban (1962-79), von Twann (1974-76) in den Kantonen Freiburg und Bern sowie von Zürich-Kleiner Hafner (1967-69, 1981-84) sowie auf der Dendrochronologie. Erst durch pollenanalytische Forschungen konnte eine Vorläuferphase mit Ackerbau, aber ohne Viehzucht und Keramik nachgewiesen werden. Eine jüngere präkeramische Phase mit Ackerbau und Viehzucht ist anzunehmen, aber bisher nicht nachgewiesen.

Die Zeit zwischen 4300 und 2400 v. Chr. ist im Mittelland dank der Feuchtbodensiedlungen gut belegt. Das Mittelland ist für diesen Zeitraum eines der reichsten Fundgebiete Europas. Hingegen ist für die Zeiträume vor und nach dieser Periode die Fundlage sehr schlecht, insbesondere für die Zeit zwischen 6500 und 4300 v. Chr. gibt es nur geringe Spuren. Etwas besser sieht es mit Funden zwischen 2400 und 2200 v. Chr. aus. Eine Systematisierung der Kulturenbezeichnungen für das Schweizer Neolithikum hat sich noch nicht durchgesetzt, daher bleibt die Vielzahl der Bezeichnungen verwirrend.

Präkeramisches und Frühkeramisches Neolithikum (6. Jahrtausend bis 4300 v. Chr.)

Nur durch Pollenanalysen ist der früheste Ackerbau nachweisbar. Die aufschlussreichsten Funde stammen vom Lagerplatz Schötz 7 im Wauwilermoos im Kanton Luzern. Charakterisiert werden diese durch Silextrapeze und Hirschgeweihharpunen.

Aus den jüngsten Grabungen in Arconciel-La Souche im Kanton Freiburg stammt ein Stempel aus gebranntem Ton, ein Pintadera. Der Tonstempel wurde um 6200 bis 6000 v. Chr. datiert31 und belegt Kontakte zum Balkan. Ob damit auf die Haut, auf Brot, Keramik oder Kleidung gestempelt wurde, ist unklar.

Das frühkeramische Neolithikum (5400-4300 v. Chr.) lässt sich nur in Form einiger Keramikbruchstücke fassen, die sich jedoch durch Vergleich mit ausländischen Funden einordnen lassen. Dabei unterscheiden sich die Süd-, die West- und die Ostschweiz kulturell deutlich voneinander. Weniger deutlich ist die Eigenständigkeit des Wallis, wo Süd- und Westbeziehungen erkennbar sind, wie im späteren Neolithikum. Aus der Zentralschweiz sind nur Silices bekannt. Eine Siedlung in Graubünden (Zizers) weist Elemente aus dem westlichen Mitteleuropa mit Elementen aus dem Neolitico inferiore padano-alpino auf, dem im Po-Alpenraum vertretenen Neolithikum. Die Nordschweiz war mit den La-Hoguette-Scherben aus Liestal zuerst westwärts, danach mit Funden der Bandkeramikkultur aus Bottmingen nordwärts ausgerichtet. Dabei ergibt sich, dass sich zwischen Südostfrankreich und dem Oberrheingebiet zwischen 4800 und 4400 v. Chr. kaum Beziehungen nachweisen lassen, während die Beziehungen zu den donauländischen Kulturen eng waren. Zwischen 4400 und 4000 v. Chr. erlauben die bisherigen Keramikfunde, drei Kulturräume zu unterscheiden, und zwar den donauländischen im Norden, das Chasséen-Gebiet im Süden und zwischen diesen beiden das Gebiet der Egolzwiler Kultur, der Saint-Uze-Gruppe und der Gonvillars-Fazies (Grotte de la Baume).32

Mittleres keramisches Neolithikum (4300-2400 v. Chr.), Kupferverarbeitung

Die Westschweiz mit ihrer Abfolge vom Cortaillod ancien bis tardif (Früh- bis Spät-Cortaillod) weist Beziehungen zu Ost- und Südfrankreich auf. Die Egolzwiler Kultur in der Zentralschweiz (ab etwa 4300 v. Chr.) war ausgesprochen eigenständig, während das dortige Cortaillod nach Westen ausgerichtet war. In der Ostschweiz liegt hingegen mit der Abfolge von später Rössener bis zur spätesten Pfyner Kultur eine Entwicklung vor, die von Mitteleuropa geprägt war. Die Grenzen liegen nahe der Sprachgrenze im Westen und auf der Linie Limmat-Zürichsee im Osten.

Vom Mittelland sind die Entwicklungen im Tessin, im Wallis und Graubünden zu trennen, wobei bis zur Lagozzakultur einschließlich im Tessin die Ausrichtung auf die Poebene deutlich ist. Das Wallis erscheint mit seiner kannelurverzierten Keramik, also von Tongefäßen, die durch Furchen verziert wurden, als eigenständig. Auch wenn es nach Westen und Süden Beziehungen unterhielt. Graubünden weist lange Zeit nur kleine Fundkomplexe auf, aber kurz vor 3000 v. Chr. sind erstmals vollständige Gefäße greifbar (Tamins). Neben Beziehungen zum Tessin erweist sich bereits hier die Eigenständigkeit der Region. Zwischen 3800 und 3500 v. Chr. verstärkte sich der Einfluss des östlichen Mittellands in der Zentralschweiz. Nach 3500 v. Chr. manifestierte sich mit den flachbodigen Keramikgefäßen im Port-Conty und in der Horgener Kultur der mitteleuropäische Einfluss in der Westschweiz. Sie orientierte sich in der Phase der Lüscherzer Kultur wieder ganz nach Westen und Südwesten.

Während des mittleren keramischen Neolithikums mit den eng aufgereihten kleinen Häusern, bestand kaum eine sichtbare Hierarchie. Ab 3600 v. Chr. kennt man dank der dendrochronologischen Auswertung mehrere Dörfer, bei denen ein Wachstum der Siedlung aus einem Kern von einem oder wenigen Häusern erfolgte. Diese Siedlungen wurden wohl von einem benachbarten Standort aus gegründet. Am Bielersee sind über die nachgewiesenen Dorfstandorte zwischen 3800 und 2400 v. Chr. etwa neun Dorfterritorien anzunehmen, die etwa zwei bis drei Kilometer des Ufers kontrollierten. Ausgehend von den erschlossenen neun Dorfterritorien aus dem 29. Jahrhundert am Bielersee könnte man die Größe eines Dorfterritoriums schätzen. Bei einem solchen Territorium von durchschnittlich 50 km² im 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. käme man auf 200 Territorien im Mittelland, was bei etwa 100 Personen pro Territorium schon etwa 20.000 Bewohner bedeuten würde.

Aus der Zeit vor 5000 v. Chr. sind Spuren vierschiffiger Langhäuser der Bandkeramik aus Gächlingen sowie ein zweischiffiges Haus von Bellinzona des Neolitico inferiore bekannt. In den Ufersiedlungen handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um zweischiffige Pfostenbauten. Die Häuser sind in der Schweiz spätestens ab 4300 v. Chr. eng in Reihen angeordnet, wobei sich in der Zentralschweiz vielfach das einreihige Dorf nachweisen lässt. Die Fläche der Siedlungen variierte zwischen 0,1 und 0,5 ha. Es standen 10 bis 50 Häuser in einem Dorf, was vielleicht 50 bis 250 Bewohnern entsprach.

Doppelspitzen mit Resten von Birkenteer, der als Klebstoff diente, belegen die Verwendung von Silex als Geschossspitzen ab etwa 3800 v. Chr. (Zürich-Hafner/Seefeld). Sie sind auch im Horgen und im Endneolithikum belegt. In der Zentralschweiz fehlt die asymmetrische, geschäftete Variante. Pfeilspitzen wurden fast ausschließlich aus Silex hergestellt, für dessen Abbau im Jura, wie etwa bei Löwenburg, Bergwerke entstanden. Dabei sind Silexkerne in den Ufersiedlungen so selten, dass sich der Schluss aufdrängt, dass vor allem Klingen und fertige Werkzeuge eingetauscht wurden. Silex besserer Qualität erhielt man aus bis zu 400 km entfernten Orten in den Nachbarländern, wie etwa Silexdolche vom Gardasee (um 3400 v. Chr.) oder Dolche von Grand-Pressigny bei Tours (um 2800/2600 v. Chr.). Holz, Hirschgeweih und Knochen spielten weiterhin eine bedeutende Rolle, zumal auch Gefäße aus Holz hergestellt wurden.

Ab 3800/3700 v. Chr. kam auch das Kupferbeil hinzu, zumindest in der Ost- und Zentralschweiz. Dort war die Bedeutung des Kupfers sicher viel größer als in der Westschweiz. Das Kupfer stammte meist aus dem Osten. Erst ab 3000 v. Chr. wurde auch in Südfrankreich Kupfer gewonnen, was zu mehr Kupferfunden in Form von Beil- und Dolchklingen sowie Perlen in der Westschweiz führte. Dank Belegen aus den österreichischen Alpen darf auch in Graubünden mit Kupferabbau gerechnet werden. Andere Metalle waren selten und wurden wohl eingeführt. Nur aus der Zeit um 2400-2200 v. Chr. kennen wir einen silbernen Ohrring aus Sitten und den goldenen Glockenbecher aus Eschenz (Kanton Thurgau), der wohl aus Großbritannien stammt.33

Ein Leinsamen aus dem 7. Jahrtausend v. Chr. könnte ein Hinweis auf frühe Textilien sein, Geflechte aus Eichen- und Lindenbast tauchten vielleicht noch früher auf. Schwere kegelförmige Webgewichte, die sich für die Leinenverarbeitung eignen, sind in der Schweiz ab etwa 4000 v. Chr. belegt. Die runden leichteren Webgewichte, die für die Verarbeitung von Wolle geeignet waren, sind ab etwa 3400 v. Chr. zu fassen - Wolle hält sich in den feuchten Häusern sehr schlecht, sie könnte also schon früher verarbeitet worden sein. Spinnwirtel wurden gelegentlich etwa ab 4000 v. Chr. gefunden, doch erst erst um 3400 (Arbon-Bleiche 3) treten sie häufiger auf. Ab etwa 3400 v. Chr. wuchs die Bedeutung von Schafwolle.

Menhirgruppen,34 meist aus dem 4. oder 3. Jahrtausend, sind auf die Westschweiz begrenzt. Unter den Felszeichnungen sind diejenigen aus Saint-Léonard hervorzuheben. Religiöse Vorstellungen stehen wohl auch hinter den Keramikgefäßen mit Frauenbrüsten aus der Cortaillod-Kultur und hinter Brüsten als Verzierung der Hauswände von Thayngen-Weier aus der Pfyner Kultur. Hinweise auf Opfer sind sehr selten. In Twann deutet ein fast vollständiges Skelett eines Mutterschweins unter einer Herdstelle aus dem 31. Jahrhundert v. Chr. auf ein Bauopfer hin. Daneben könnten Steinbeile und Lochäxte aus Flüssen geopfert worden sein.

Häufig sind nur die Steinkistengräber des 5. und 4. Jahrtausends in der Westschweiz, dem Wallis und in der Zentralschweiz. Die Toten wurden in Hockerstellung beigesetzt. Im Wallis wurde um 4500 v. Chr. nur eine Person pro Grab bestattet, später auch mehrere. Im Genferseegebiet waren es bis zu sieben Tote, in Lenzburg bis zu siebzehn.

Im 3. Jahrtausend kamen Dolmen von etwa 2 mal 3 m Größe auf, in denen bis zu 90 Menschen (Sitten-Petit Chasseur 3) bestattet wurden. Zu nennen sind der Dolmen von Aesch (2400 v. Chr.), der von Laufen, der Pierre-Percée, der Dolmen von Praz Berthoud, die einzige Megalithanlage im Kanton Waadt. Die meisten stammen aus der Zeit zwischen 4100 und 3200 v. Chr.; viele von ihnen weisen ein Seelenloch auf.

In der Ostschweiz sind nur sehr wenige Bestattungen nachgewiesen, Kollektivgräber fehlen ganz. Die neolithischen Gräber der Ostschweiz bestehen vor allem aus Bestattungen in Höhlen und unter Abris (Schweizersbild). In die 1. Hälfte des 4. Jahrtausends fallen Gräber aus dem Kanton Schaffhausen, in denen die Toten in gestreckter Rückenlage bestattet wurden. Von dieser vielleicht für die Ostschweiz typischen Bestattungsart vor der Schnurkeramik weichen nur die beiden Steinkisten von Erlenbach (4. Jahrtausend) wohl mit Hockerbestattung ab. Mit der Schnurkeramik sind in Schöfflisdorf und Sarmenstorf Brandgräber unter Grabhügeln nachgewiesen. Eine Ausnahme bildete das kollektive Hockergrab mit 12 Toten von Spreitenbach, das an Westschweizer Tradition anknüpfte. Gräber der Glockenbecherzeit sind in Allschwil und Riehen bekannt, wo die Toten einzeln in Hockerstellung bestattet waren, sowie in Sitten-Petit Chasseur.

Zwischen 4300 und 2800/2700 v. Chr. sehen wir gröbere Keramik, die mit einer Reduktion der Formenvielfalt bis auf den Kochtopf einherging, bis neue Einflüsse aus Mitteleuropa diese Entwicklung wieder umkehrten. Die Formen der Schnurkeramik bildeten die Grundlage für die weitere Entwicklung während der Bronzezeit. Der Wechsel vollzog sich bei der Keramik in der Ost- und Zentralschweiz abrupt, bei den Steinbeilen und ihren Schäftungen in Hirschgeweih und Holz aber gar nicht, so dass allem Anschein nach kein kultureller Bruch vorliegt oder gar ein Bevölkerungswechsel. In der Auvernierkultur kann man den westlichen und östlichen Einfluss genauer auseinanderhalten. Es entstand eine Mischkultur, bei der die autochthonen Elemente aus der Lüscherzer Kultur gut von den schnurkeramischen zu unterscheiden sind. Bei den Steinbeilen kam in der Westschweiz die mitteleuropäische Knieholmschäftung auf; auch die vielen Lochäxte kamen von dort. Die Entstehung der Mischkultur des Auvernier cordé könnte mit einer Zuwanderung einhergegangen sein.

Die Nordschweiz und das mittlere Juragebiet weisen viele Fundkomplexe mit Dickenbännlispitzen auf, aber kaum Keramikscherben. Die besagten Spitzen sind nach Vergleichsfunden in der Ostschweiz ab etwa 4500 v. Chr. bis ins 4. Jahrtausend v. Chr. zu datieren. Die Dickenbännlispitzen wurden als Bohrer für die zahlreichen Kalkröhrenperlen gedeutet, die eine Rolle im überregionalen Tauschhandel spielten.

Diese Phase, im übrigen Europa als Spätes Neolithikum aufgefasst, war eine wesentlich kriegerischere Zeit, als die früheren neolithischen Epochen. Dazu passt, dass die ersten Bauern kaum genetische Spuren in der mitteleuropäischen Bevölkerung hinterlassen haben, während die Erbauer der Kreisgrabenanlagen sich hierin durchsetzten, wie Joachim Bauer anhand genetischer Untersuchungen glaubt nachweisen zu können. Die Gruppen, die sich durchsetzten, konnten demnach Milchprodukte vertragen, so dass mehr ihrer Nachkommen überlebten.

Spätes keramisches Neolithikum (2400-2200 v. Chr.), Glockenbecherkultur, Übergang zur Bronzezeit

In diese Zeit fällt die Glockenbecherkultur, deren Spuren sich in der ganzen Schweiz mit der Ausnahme Graubündens fanden. Der stratigraphische Befund von Wädenswil Vorder Au belegt, dass die ersten Glockenbecher um 2425 v. Chr. noch im Rahmen der späten Schnurkeramikkultur auftraten. Die Glockenbecherkultur ist die Fortsetzung der Schnurkeramik. Die kulturelle Vereinheitlichung der Schweiz mit Ausnahme Graubündens könnte mit der Keltisierung in Zusammenhang stehen. Dass in diesen Gebieten Kelten gelebt haben, ist aber erst durch Inschriftenfunde der späten Eisenzeit und durch die Überlieferung der Römerzeit gesichert. Der Übergang von der Glockenbecher- zur Bronzezeit erfolgte kulturell kontinuierlich.

Mit dem Neolithikum erscheint erstmals die Nahrungsmittelproduktion, nicht mehr Suche und Jagd. Der Ackerbau trat dabei vor der Viehzucht und der Keramik auf. Saatgut und Tiere müssen eingeführt worden sein, weil die angebauten Pflanzenarten (Getreide, Lein, Erbse und Linse) und einige der Haustierarten (Schaf und Ziege) nicht in Mitteleuropa heimisch waren.

Der Ackerbau wurde nur sehr langsam intensiviert, im präkeramischen Neolithikum ist keine Änderung der Lebensweise anzunehmen, da keine Häuser nachgewiesen sind. Erst im frühen keramischen Neolithikum gehörten Steinbeil und Häuser zur kulturellen Ausstattung und belegen eine gewisse Sesshaftigkeit. Ab etwa 3500 v. Chr. können wir mit größeren Feldern mit kurzer Brache rechnen, auf denen auch das Vieh weidete. Die ersten Haustiere sind im keramischen Neolithikum nachgewiesen. Zugtiere, Joch und Pflug, die auf eine Intensivierung der Bodenbearbeitung hinweisen, gibt es ebenfalls ab etwa 3500.

Dass bis dahin Ackerbau und Viehzucht noch umkehrbare Entwicklungen darstellten, zeigt die Reaktion im Mittelland auf die Klimakrise der Jahre um 3700-3600 v. Chr. Man steigerte kurzerhand den Anteil der Jagd um ein Mehrfaches. Erst ab dem keramischen Neolithikum ist die Handmühle mit Unterlagstein und Läufer belegt. Da in der Schweiz keine Mörser bekannt sind, bleibt die Form der Getreideverarbeitung im präkeramischen Neolithikum unklar. Die Ernte erfolgte in den Siedlungen des Wauwilermooses mit Erntemessern oder Sicheln mit schräg eingesetzter, scharfer Klinge. Der Egolzwilzeitlichen Siedlung Egolzwil 3 folgte der Typ mit abgedrehtem Halmfänger aus Egolzwil 4 (Zürich-Hafner) sowie der wesentlich einfachere Typ mit langem Griff aus Egolzwil 5 (Zürich-Seefeld). Dagegen wiesen die Messer der Horgener Kultur, wie in der Westschweiz, nur noch einen kurzen Griff mit Aufhängeöse auf. Dies lässt auf eine bodennahe Ernte schließen. Endneolithische Erntegeräte wurden noch nicht entdeckt.

Regionale Unterschiede zwischen West- und Ostschweiz bestanden bei der Auswahl der angebauten Getreidearten und Tiere. So hielt man in der Westschweiz und dem Wallis mehr Schafe und Ziegen als in der Ostschweiz und in Graubünden, und in der Ostschweiz wurde mehr Emmer als in der Westschweiz angebaut.

Als Neuerungen traten neben dem Joch und dem Pflug ab 3200 v. Chr. die ersten Wagen auf. Der wichtigste Fund sind drei Räder und eine Achse von Zürich-Pressehaus aus der Schnurkeramik. Einige befestigte Zugangswege zu den Ufersiedlungen weisen auf entsprechenden Wegebau hin, am ältesten ist derjenige von Marin-Les Piécettes (3500-3400 v. Chr.).

Seen und Flüsse waren sehr wichtige Transportwege, Einbäume sind in der Schweiz ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. belegt (Männedorf, Hauterive-Champréveyres). Ersterer wurde 1977 geborgen, war mindestens 6 m lang, bestand, wie die meisten Einbäume, aus Lindenholz, und wurde auf 4450–4240 v. Chr. datiert.35

Das Steinbeil erschien ab Beginn des keramischen Neolithikums. Da große Silexknollen in der Schweiz selten sind, fertigte man sie aus Serpentinit an. Nur die Beile, die zwischen 4000 und 3600 v. Chr. aus den Vogesen eingetauscht wurden, bestanden aus Aphanit, wie es oft fälschlicherweise identifiziert wird. Es handelt sich jedoch um Pelitquarz. Bereits seit 5000 v. Chr. wurde Knotenschiefer vom Markstein bei Saint-Amarin (Département Haut-Rhin) und ab etwa 4400 v. Chr. Pelitquarz vom Tête Ronde bei Plancher-les-Mines (Département Haute-Saône) zunehmend abgebaut. Sie konnten sich jedoch lange nicht gegenüber den begehrten dreieckigen Prunkbeilen aus Jadeit, Omphacit und Eklogit duchsetzen, die aus Nordwestitalien kamen, insbesondere vom Monviso in den Cottischen Alpen und dem Monte Beigua im Apennin. Sie wurden bis nach England und Dänemark gehandelt. Da die Stücke aus den Vogesen immer stärker nachgefragt wurden, ging man dort ab etwa 4100 v. Chr. zu einer Art Massenfabrikation über. Früh dominierten die beiden Stellen den Handel im Oberelsass bzw. um die Burgundische Pforte, wo zwischen 4100 und 3800 v. Chr. etwa 80 % der Beile von den besagten Vogesenabbaustätten stammten. Doch auch um den Zürichsee stammten noch 60 % von dort, ebenso wie an den Seeufersiedlungen Hornstaad IA (3917-3909 v. Chr.) und Sipplingen B (3857-3817 v. Chr.) am westlichen Bodensee. Beile aus den Vogesen finden sich im östlichen Pariser Becken, in Luxemburg und im Jura, womit sie im Umkreis von 300 km vorkamen. Auf einer Fläche von einem Hektar wurden in Saint Amarin 2000 m³ abgebaut, in Plancher-les-Mines 6 bis 8000 m³. An beiden Stätten ging die Produktion nach 3800 v. Chr. rapide zurück, zwei Jahrhunderte später wurde die Produktion weitgehend eingestellt.35d

Das Beil ermöglichte den Hausbau, der besonders in der Bandkeramik kurz vor 5000 v. Chr. mit den Langhäusern gewaltige Dimensionen erreichte. Solche Häuser sind im Kanton Schaffhausen nachgewiesen. Der Knieholm war dabei in der Ostschweiz verbreitet. Er kam erst während der Schnurkeramik auch in der Westschweiz auf und war danach für die Bronzezeit typisch. Der Flügelholm hingegen war eine Westschweizer Form, die aber auch in der Zentralschweiz dominierte. Die Hirschgeweihfassungen sind ab 3800 v. Chr. in der Westschweiz häufiger geworden, kamen jedoch in der Zentral- und der Ostschweiz bis etwa 3000 v. Chr. kaum vor.

Die ersten Menschengruppen, die um 6500 v. Chr. in der Schweiz Getreide anbauten, lebten vermutlich noch vollständig als Wildbeuter, so dass am ehesten eine egalitäre Gesellschaftsstruktur zu vermuten ist. Dabei sind kleine territoriale Gruppen von etwa 50 bis 100 Angehörigen zu erwarten. Das Mittelland umfasst etwa 10.000 km². Wenn man für 6500 v. Chr. von etwa 5.000 Menschen ausgeht, dann hätten etwa 50 bis 100 Gruppen dort gelebt. Aus einer Ranggesellschaft entstand schließlich eine stratifizierte Gesellschaft, da Ackerbau und Viehzucht die Akkumulation von Vorräten ermöglichten - und damit die Frage der Verfügbarkeit über die Ressourcen. Verstärkt wurde diese Tendenz sicher durch das Aufkommen des Kupfers um 4000 v. Chr., auch wenn die Verteilung der Gusstiegel in der Pfyner Siedlung von Zürich-Mozartstrasse im 37. Jahrhundert vermutlich recht gleichmäßig ist, d.h. viele Leute Zugang zum neuen Metall hatten. Die größte Grabkiste aus dem Gräberfeld in Lenzburg (43. Jahrhundert) hatte als einzige einen Plattenboden. Der Tote war körperlich der größte, er lag allein und hatte die meisten Beigaben.

Aus dem früheren Neolithikum sind etwa doppelt so viele Gräber pro Jahr bekannt wie aus der Zeit zwischen 3000 und 2200 v. Chr. Anscheinend erhielt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung ein Grab, wie dies auch für die Bronze- und Eisenzeit in der Schweiz gilt. Ein spezielles Phänomen ist das Kollektivgrab (wohl für Familien) - meist in Steinkisten oder Dolmen -, das in der Westschweiz, in der Zentralschweiz bis zur Limmat (Spreitenbach) und in der Nordschweiz bis zur Länge von Basel (Laufen, Aesch) vorkam.

Cortaillod-, Egolzwiler und Pfyner Kultur (Wallis, Zentral- und der Westschweiz)

Die Schweiz war im Neolithikum archäologisch sehr kleinteilig gegliedert.

Die Egolzwiler Kultur entstand gleichzeitig mit dem Cortaillod ancien der Westschweiz und der Rössener Kultur in der Ostschweiz um 4300 v. Chr. Erstere geht um 4000 v. Chr. im Zentralschweizer Cortaillod auf. Diese Kultur wiederum war Teil der Chassey-Lagozza-Cortaillod-Kultur (4600-2400 v. Chr.), die im Gebiet von der französischen Kanalküste über die Westschweiz bis zum Mittelmeer und weit nach Oberitalien, punktuell sogar bis weit in den Süden Italiens fassbar ist. Sie folgte im westlichen Mittelmeer der Cardial- oder Impressokultur. Das klassische Cortaillod der Zentralschweiz dauerte bis etwa 3900, im Westen bis 3500 v. Chr. Der Typ Cortaillod Port-Conty am Neuenburgersee reichte sogar bis 3300 v. Chr. Cortaillod und Pfyner Kultur wurden durch die Horgener Kultur abgelöst.

Bandkeramik, Großgartach, Rössen, Lützengüetle, Pfyn im Osten

Die Bandkeramische Kultur ist die älteste archäologische Kultur des Neolithikums in der Nordschweiz. Sie ging anscheinend aus dem Starčevo-Körös-Komplex hervor,37 der sich zwischen Südungarn, Nordserbien, Nordkroatien und Teilen Bosniens belegen lässt. Die Bandkeramik erreichte die nördlichen Lössgrenzen in Mitteleuropa ab 5600 bis 5500 v. Chr.

Auf der anderen Seite stehen Einflüsse der ältesten westmittelmeerischen neolithischen Kultur, der Cardial- oder Impressokultur, aus der sich die La-Hoguette-Gruppe ableiten lässt. Die Rhone aufwärts verbreitete sie sich um 6500 v. Chr. und erreichte etwa 300 Jahre vor der Linearbandkeramik den Rhein und sein Einzugsgebiet bis zur Lippe. Der Anteil von Haustierknochen ist an den Fundstätten der La-Hoguette-Kultur erheblich größer als bei den Bandkeramikern, da es sich um eine Hirtenkultur handelte, und die Bandkeramiker betrieben umgekehrt deutlich mehr Feldbau. Da Kontakte beider Kulturen belegt sind, ist es möglich, dass die La-Hoguette-Hirten und die Bandkeramik-Bauern wirtschaftlich und kulturell voneinander Vorteile erlangten.38

Vasi a bocca quadrata, Lagozza im Süden

Die Rössener Kultur, benannt nach einem Gräberfeld in Rössen (Sachsen-Anhalt), war um 4600-4200 v. Chr. im westlichen Mitteleuropa verbreitet. Sie berührte das Gebiet der Schweiz nur an ihrem Nordrand.

Die im Tessin vertretene Lagozza-Kultur, benannt nach einer Pfahlbausiedlung bei Mailand, ist Teil der übergreifenden Chasséen-Lagozza-Cortaillod-Kultur. Im Unterschied zu den oberitalienischen Gruppen der Vasi a bocca quadrata fand man bei der Schweizer Chamblandes-Gruppe mit ihren Steinkistengräbern und ihren persönlichen Schmuckbeigaben besonders bei Frauen und den Jüngeren nicht nur regionale Varianten, wie etwa zwischen dem Aosta-Tal und dem Schweizer Wallis bzw. dem Gebiet um den Genfer See. Während Aosta und Wallis nur Armreifen aus Glycymeris und Charonia-Muscheln aufweisen, fand man am Genfer See Wildschweinzähne, Anhänger mit besagten Muscheln und Glis type buttons. So könnte es sich bei den Angehörigen der Chamblandes-Gruppe um Anzeichen einer ethnischen oder Stammeszugehörigkeit handeln.39 Vielleicht geht dies auf mesolithische Traditionen zurück.40

Horgener Kultur (Westschweiz) als Ausläufer der Seine-Oise-Marne-Kultur